„Wissen statt Vorurteile“

Aids Hilfe Wien bekämpft Diskriminierung und Schlechterbehandlung von Menschen mit HIV

Am Zero HIV Stigma Day, dem 21. Juli, machte die Aids Hilfe Wien deutlich, dass es im Kampf gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV sachliche Aufklärung braucht, um die Gesellschaft über HIV und die Auswirkungen von Stigmatisierung zu informieren und Betroffene zu unterstützen.

Wissensvermittlung als Schlüssel

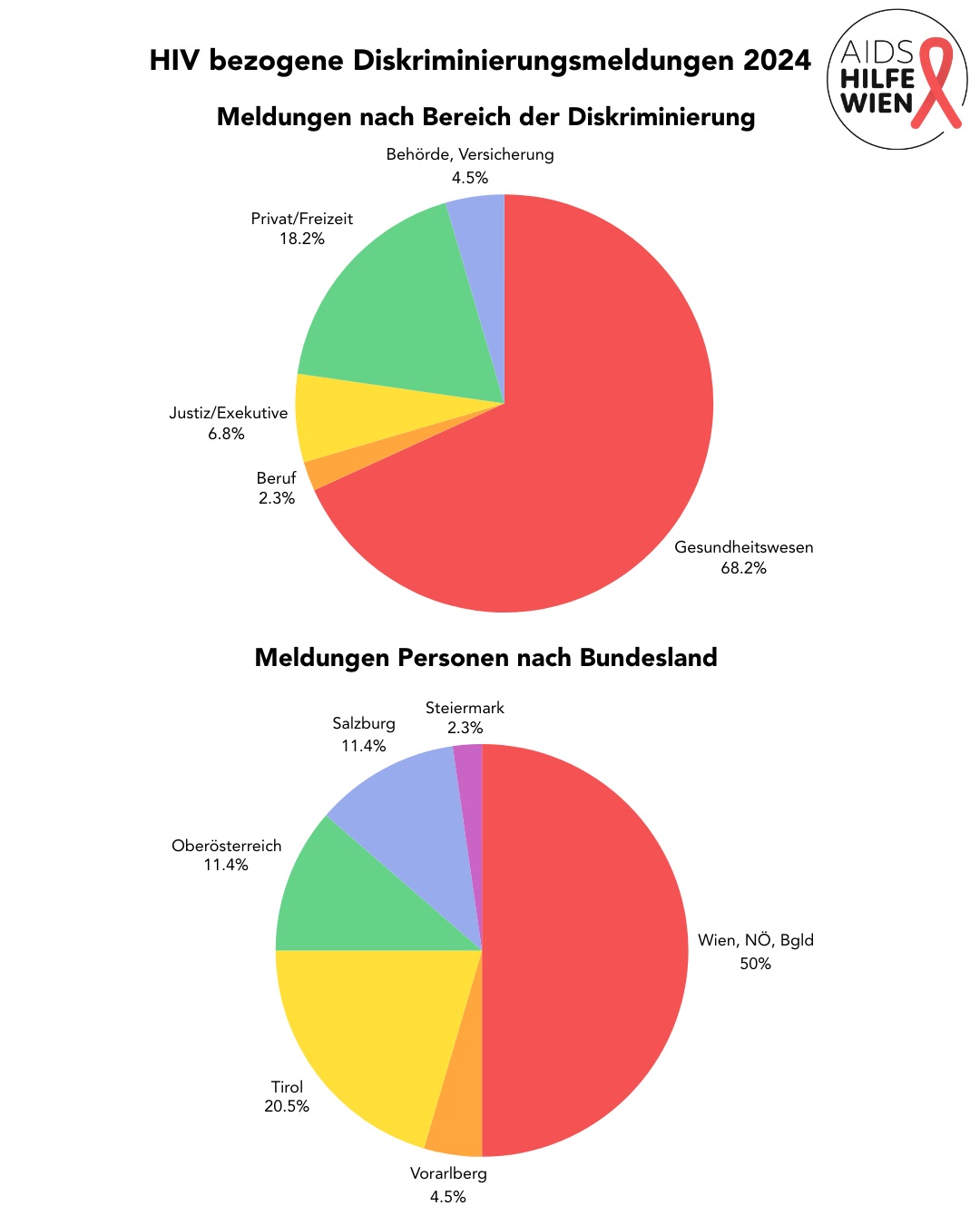

Auch im Jahr 2024 ereigneten sich laut aktuellen Zahlen fast 70 % aller Diskriminierungsfälle in Österreich im Gesundheitswesen – ein deutliches Zeichen dafür, dass gerade dort noch viel Handlungsbedarf besteht. Doch auch in anderen Lebensbereichen bleibt strukturelle Diskriminierung ein anhaltend großes Problem. Die Stigmatisierung und die damit einhergehenden Benachteiligungen von Menschen mit HIV können schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben, einschließlich Depression, Angst und vermindertem Zugang zu notwendiger medizinischer Versorgung. Dies kann sowohl das psychische Wohlbefinden als auch die Therapietreue der Betroffenen erheblich beeinträchtigen.

Die Aids Hilfe Wien macht daher anlässlich des Zero HIV Stigma Day auf die dringende Notwendigkeit aufmerksam, Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit HIV zu bekämpfen. Dr.in Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien, betont: „Menschen, die mit HIV leben, haben im Gesundheitssystem mitunter noch immer erhebliche Nachteile und erleben diskriminierendes Verhalten von Gesundheitspersonal. Deshalb müssen wir gemeinsam gegen Stigmatisierung und Schlechterbehandlung ankämpfen.“

Verweigerte Behandlungen im Gesundheitsbereich

Trotz eines Urteils gegen eine Zahnärztin im Jahr 2023 und der klaren Feststellung durch das Gericht, dass die Verweigerung einer Behandlung aufgrund einer HIV-Diagnose diskriminierend ist, kommt es weiterhin zu diskriminierenden Vorfällen auch im Gesundheitswesen.

„Mehrere Person berichteten uns im vergangenen als auch im heurigen Jahr, dass man ihnen aufgrund ihres HIV-Status eine Behandlung verweigert hatte. Die Begründungen reichen von fadenscheinigen Ausreden bis hin zu: ‚es gäbe keine ausreichende Schutzausrüstung‘ in der Praxis. Dieses Argument ist jedoch wissenschaftlich nicht haltbar, da die Einhaltung der üblichen Hygienevorschriften in Ärzt:innenpraxen völlig ausreicht, um vor einer HIV-Übertragung zu schützen. Hier ist mehr Aufklärungsarbeit nötig,“ hält Hall fest. Auch abwertendes Verhalten sei an der Tagesordnung.

Sie führt weiter aus: “Erfahrungsgemäß beruhen viele Diskriminierungen – auch im privaten Bereich – auf Unwissenheit. Daher ist Aufklärung unerlässlich, um Diskriminierung zu beenden und die Gesundheit aller zu schützen.“

HIV als Grund für Berufsausschluss

Die AIDS-Hilfen Österreichs setzen sich aktiv für die Aufhebung struktureller Diskriminierung ein. Ein aktuelles Beispiel ist die Kritik am Ausschluss von Menschen, die mit HIV leben, vom Bewerbungsverfahren für den Polizeidienst in Österreich. Dieses unsachliche Zugangsbeschränkung stellt, aus Sicht der AIDS-Hilfen Österreichs, eine klare Form der Diskriminierung dar und steht nicht im Einklang mit dem aktuellen medizinischen Stand, nach dem unter wirksamer antiretroviraler Therapie keine Übertragung des HI-Virus mehr möglich ist. Diese Erkenntnis wird durch das Prinzip „undetectable = untransmittable“ (U = U) gestützt, welches besagt, dass Menschen mit HIV unter einer nachweisbaren Viruslast keine HIV-Infektion mehr übertragen können.

HIV und Sexarbeit

Ein weiteres Beispiel für strukturelle Diskriminierung ist das Berufsverbot für Personen, die mit HIV leben in der Sexarbeit, obwohl diese unter wirksamer Therapie keine Gefahr für die Übertragung des Virus darstellen. Dieses Verbot führt dazu, dass Sexarbeiter:innen nach einer HIV-Diagnose oft in die Illegalität gedrängt werden, was nicht nur ihre Gesundheit gefährdet, sondern auch zu einer weiteren Stigmatisierung und Ausgrenzung führt. Die AIDS-Hilfen betonen, dass die Legalisierung und Regulierung der Sexarbeit unter wirksamer Therapie nicht nur die Gesundheit der Betroffenen schützen würde, sondern auch ihre Rechte und den Schutz vor Gewalt stärken könnte.

Schlechterbehandlung im privaten Bereich

Immer wieder spielt auch die Schlechterbehandlung im privaten Bereich eine Rolle in der Beratung. „Nach einer Trennung sind Menschen, die mit HIV leben, oft damit konfrontiert, dass der:die Ex-Partner:in androht, den HIV-Status an Angehörige oder dem:der Arbeitgeber:in weiter zu erzählen oder dass die Diagnose schon weitergeben wurde. Auch in diesen Fällen versuchen wir, unsere Klient:innen bestmöglich zu unterstützen“, so Hall.

Antidiskriminierungsarbeit zeigt Erfolge

„Durch unsere Beratung und Interventionen können wir Menschen, die aufgrund ihrer HIV-Infektion schlechter behandelt werden, oft unterstützen, damit sie zu ihrem Recht kommen“, sagt Dr.in Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien. Die Antidiskriminierungsstelle der Aids Hilfe Wien spielt dabei durch die österreichweite Sammlung der Diskriminierungsmeldungen im Auftrag der AIDS-Hilfen Österreich eine zentrale Rolle, indem sie diese analysiert und Betroffene direkt unterstützt und berät. Heuer wurden auch bereits zwei Schlichtungsverfahren beim Sozialministeriumsservice geführt.

Diese Maßnahmen sind entscheidend für die Bewusstseinsbildung und Aufklärung in der Gesellschaft, um das Ziel eines Zero Stigma zu erreichen.

Was ist der Zero HIV Stigma Day?

Dieser Aktionstag wird jedes Jahr am 21. Juli begangen und setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen mit HIV. Der internationale Aktionstag wurde 2022 von Organisationen wie NAZ, IAPAC und dem Fast-Track Cities Institute ins Leben gerufen, um auf das anhaltende Stigma rund um HIV aufmerksam zu machen und gesellschaftliche Vorurteile abzubauen. Der Tag erinnert an die südafrikanische Aktivistin Prudence Mabele, eine der ersten Frauen in Südafrika, die offen mit ihrer HIV-Diagnose umging

Weiterführende Links

Hier können Diskriminierungsfälle anonym und vertraulich gemeldet werden:

https://aids.at/leben-mit-hiv/antidiskriminierung/

Dr.in Mirijam Hall

Foto: © Hammerschmid